Ma recherche-action de cette année porte sur le développement de formes de résilience collective. Dans mon mémoire, j’ai eu l’occasion d’analyser les manières d’improviser, de détourner, d’imaginer des possibles, afin de faire preuve de résilience face à des situations problématiques.

Comment le design social peut-il faciliter une résilience collective par des pratiques d’expérimentation collaborative ?

A l’issue de ma recherche, je pose l’hypothèse que les pratiques d’expérimentations collaboratives et la construction de projections futures permettent de développer les capacités d’adaptation. Voici donc deux concepts clés qui guident tout mon projet en tant que fil rouge : l’expérimentation et l’imagination. L’expérimentation collaborative permet, au-delà de se familiariser à la technique, de mettre en commun des idées en groupe. L’imagination permet d’élargir le champ des possibles à considérer pour solutionner un problème. Concrètement, pour étudier cette hypothèse sous une forme observable, je cherche à organiser des sessions d’expérimentations collaboratives outillées qui produisent du récit.

De(nos)main(s) est un projet qui prend la forme d’un ensemble de dispositifs nomades pour organiser des ateliers collectifs autour d’un biomatériau et de ses possibilités d’avenir.

Du liège de café ?

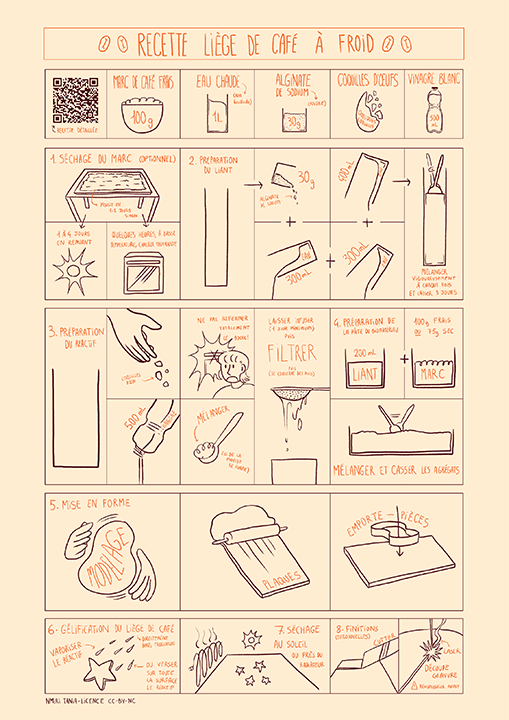

Ces ateliers, je les mène auprès de mon partenaire Atelier CirculR. C’est une association qui a pour but de démocratiser les biomatériaux à partir de déchets alimentaires. Elle possède plusieurs pôles d’actions dont l’expérimentation et la recherche autour de ces matériaux ainsi que la sensibilisation à leurs enjeux auprès du grand public. Les usagers de ce projet sont donc des adultes un peu familiers à la démarche de résilience, mais qui peuvent avoir un besoin d’être outillés. Parmi les biomatériaux qu’Atelier CirculR développent, on retrouve notamment le liège de café, un biomatériau essentiellement composé de marc de café et de gélifiant alimentaire. Pour ancrer mon projet dans une réalité pratique, je choisis le liège de café en tant que sujet d’expérimentation. C’est un matériau qui est particulièrement polyvalent. Il peut se prêter au moulage et au modelage, selon son procédé de fabrication. Il possède donc plusieurs états assez différents, à éprouver et à explorer. C’est aussi un matériau qu’on peut reproduire chez soi avec des ingrédients et des outils qui sont souvent présents au quotidien, ce qui le rend particulièrement accessible et reproductible.

L’univers de projet

J’ai établi un univers de projet centré sur la notion de nomadisme. C’est un concept qui fait référence au voyage, à l’inconnu, à l’imaginaire et la projection de futurs possibles. Ce concept me permet de mettre en place une pluralité d’ateliers éphémères mais qui ont pour but de s’ancrer dans l’esprit et le quotidien des usagers. À l’image de nomades qui voyagent, je pense que les communautés doivent surtout être équipées de bagages techniques et immatériels pour tendre vers des habitudes résilientes. En réponse à cet univers, j’ai opté pour une forme de projet qui se déploie et se transporte. J’ai fait le choix de travailler avec du tissu pour sa flexibilité. J’y ai ajouté de l’argile car il me fallait des éléments qui puissent transporter et résister au liège de café, un matériau qui peut-être humide. L’argile m’a permis d’éviter d’utiliser du plastique, qui s’oppose un peu à la démarche des biomatériaux et de la résilience environnementale en général.

De(nos)main(s) a été conçu avec l’idée de reprendre les mêmes supports tout en mettant en place des ateliers qui diffèrent les uns des autres. Cela permet entre autres d’optimiser la matière. Par exemple, j’ai réutilisé les récipients en argile lors de différents ateliers. De même pour le sac qui est à la fois un outil pour transporter les éléments en argile et un support pour une phase d’un des ateliers. Enfin, en plus du tissu et de l’argile, j’ai aussi exploité par moments le fil, que j’avais pu beaucoup expérimenté lors de mes études de cas techniques au semestre dernier. J’ai utilisé le fil pour coudre, pour mettre en valeur et délimiter des zones avec la ficelle, pour broder des éléments, mais aussi pour structurer avec le fil de fer.

Les expérimentations

Mon projet est donc un dispositif nomade qui permet de mener des ateliers où les participant.e.s adultes expérimentent un biomatériau surprenant et se projettent dans ses applications futures. Il permet aux participant.e.s de découvrir un matériau accessible qu’ils sont en capacité de reproduire chez eux pour construire des choses par eux-mêmes. En plus de repartir avec des outils techniques concrets, ils repartent avec une expérience qui illustre la démarche de résilience par le biais des interactions de groupe et de leur créativité.

Premier atelier : expérimenter et projeter un quotidien

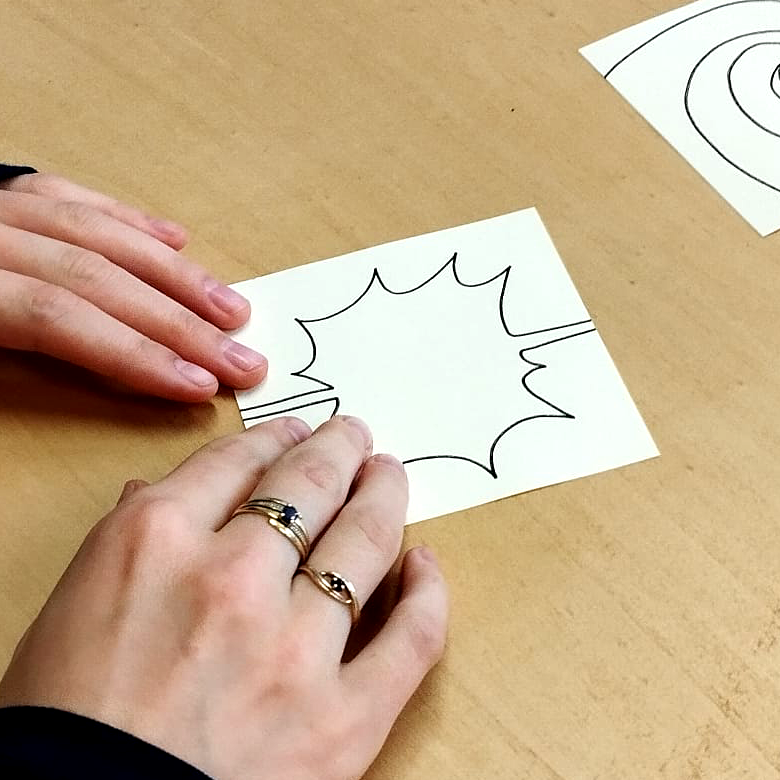

Mon premier atelier se déroule donc en deux phases : tout d’abord, je présente les différents états de la matière du biomatériau (donc ça inclut la matière d’origine, sa transformation, les produits finaux). Les participant.e.s sont invités à éprouver la matière et à expérimenter ce qu’ils souhaitent à l’aide des outils disponibles. Ensuite, ils la qualifient ensemble. Puis ils passent à une phase d’imagination en se projetant dans un futur où les objets du quotidien sont faits en marc de café.

Deuxième atelier : répondre à un enjeu par la forme

Mon second atelier consiste à réaliser une maquette collective où les participant.e.s répondent ensemble à une problématique en construisant des dispositifs en liège de café. La situation problème pour laquelle j’ai opté est celle de la végétalisation de la ville. Les participant.e.s modèlent donc le liège de café pour créer leurs dispositifs, les placent sur la maquette et y ajoutent des figurines en argiles pour les mettre en situation à l’aide d’usagers et d’éléments urbains.

Troisième atelier : concevoir et échanger ensemble

Mon troisième atelier comprend quatre phases. En premier lieu, il y a une phase de débat collectif autour d’un projet fictif où chaque participant incarne un rôle donné pour en discuter. L’objectif est de commencer à créer de l’échange au sein du groupe, sans être déboussolé. Ensuite, les usagers doivent qualifier la thématique du végétal ensemble, en sélectionnant cinq adjectifs parmi une liste de mots que je propose. J’ai choisi les adjectifs en me basant sur les différents sens (les couleurs, les formes, les odeurs, les textures…) mais aussi les sentiments, afin d’avoir un panel assez large et détaillé de la thématique. S’ensuit la phase de maquettage, reprise du second atelier. Enfin, j’amène une discussion sur les petits ou grands changements de modes de vie des participant.e.s qui tendent vers une résilience environnementale, ainsi que les richesses qu’ils peuvent apporter. Ils choisissent des cartes symboliques (abstraites ou animales) afin de représenter leur ressenti ou expérience.

Leporello : un guide méthodologique de création de projets

De(nos)main(s) est conçu comme une série d’expériences qui permettent à long terme de développer des pratiques et des habitudes résilientes. C’est pourquoi, il n’a pas pour objectif d’exister uniquement dans sa forme matérielle actuelle. J’ai réalisé un mini-guide méthodologique en leporello pour permettre à la démarche de projet d’être diffusée à plus grande échelle. Il regroupe notamment en annexes les outils que j’ai pu créer pour mobiliser l’imaginaire, lié à un QR code pour avoir le choix de les reproduire soi-même ou de les imprimer déjà faits. Ce mini-guide n’a pas d’ordre particulier dans sa démarche, c’est vraiment un outil à s’approprier et il s’étend à partir de ce que l’usager rencontre comme problématique. Dans ce guide, on retrouve aussi des exemples de narration créées dans le cadre des ateliers menés.

Recette illustrée : fabriquer du liège de café

Enfin, j’ai préparée une fiche outil pour réaliser le liège de café dans sa version à froid, celle que j’ai utilisée durant les ateliers. Elle prend la forme d’une recette illustrée. C’est également un des supports que je donne aux participants des ateliers, pour qu’ils puissent reproduire chez eux le matériau qu’ils ont découvert s’ils le souhaitent.

Difficultés techniques

Le biomatériau choisi étant plutôt expérimental, la pâte à liège de café n’était pas toujours très réussie. La conservation des réalisations est aussi à mieux anticiper, pour éventuellement imaginer un lieu d’exposition des maquettes. De plus, les réalisations en argile autodurcissant, que ce soit les figurines ou les récipients, sont particulièrement fragiles et se sont brisés plusieurs fois. Il faudrait prévoir de les consolider et de les faire cuire.

Conclusion

Pour conclure, on peut imaginer les dispositifs De(nos)main(s) s’appliquer à d’autres biomatériaux ou à d’autres thématiques. Les outils de méthodologie proposés, que l’on retrouve dans le guide, sont applicables pour la conception de projets en général.