Contexte du projet

L’atelier outillé par le design m’a permis de mieux comprendre les pratiques informelles des jeunes du quartier. J’ai observé comment ils s’approprient leur environnement : ils détournent le mobilier, grimpent sur les premiers balcons de leurs immeubles, ils se servent de marrons pour se les jeter dessus etc…

C’est à partir de là que j’ai eu envie de transposer ces dynamiques vers l’extérieur, en imaginant un parcours structuré autour de verbes d’action simples, inspirés de leurs gestes spontanés. C’est ce qui m’a amené à formuler mon hypothèse de projet : Le design social peut rendre le sport socialement accessible en s’appuyant sur l’existant — notamment le mobilier urbain déjà en place — et en le détournant afin de créer des parcours sportifs inclusifs, adaptables et, surtout, collectifs.

Et c’est ce qui a donné naissance au tout premier atelier d’exploration du mobilier urbain.

Le premier atelier

Contexte

Le premier atelier s’est donc déroulé à Koenigshoffen, en extérieur. Il a été testé deux fois, avec des variantes différentes. Nous avons choisi un square situé en façade du quartier, un espace stratégique, car très visible, et surtout riche en mobilier urbain – bancs, murets, poteaux – qui offrait un vrai potentiel pour l’expérimentation. Le public concerné était majoritairement des jeunes de 9 à 12 ans, filles et garçons, avec des façons très différentes d’occuper l’espace public selon les moments, les groupes, ou même les jours.L’objectif de ce premier atelier en extérieur était de proposer un parcours sportif participatif en partant du mobilier existant – non pas pour imposer un usage, mais pour explorer comment ces objets pouvaient être détournés, re-signifiés, réinventés.

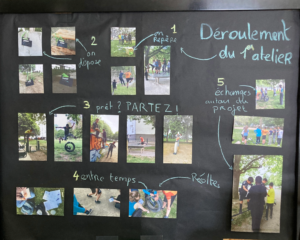

Déroulement de l’atelier

L’atelier a donc commencé par une phase d’exploration libre, pour laisser les jeunes s’approprier l’espace à leur manière.

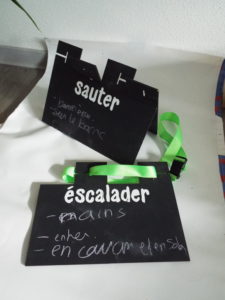

Avec eux, nous avons installé des ardoises comportant des verbes d’action : sauter, grimper, ramper, tourner… Ces mots servaient de repères visuels pour guider les gestes, sans imposer une activité sportive précise.

Nous avons d’abord observé ce qu’ils faisaient librement, puis nous avons introduit un relais pour stimuler davantage les interactions et les déplacements.

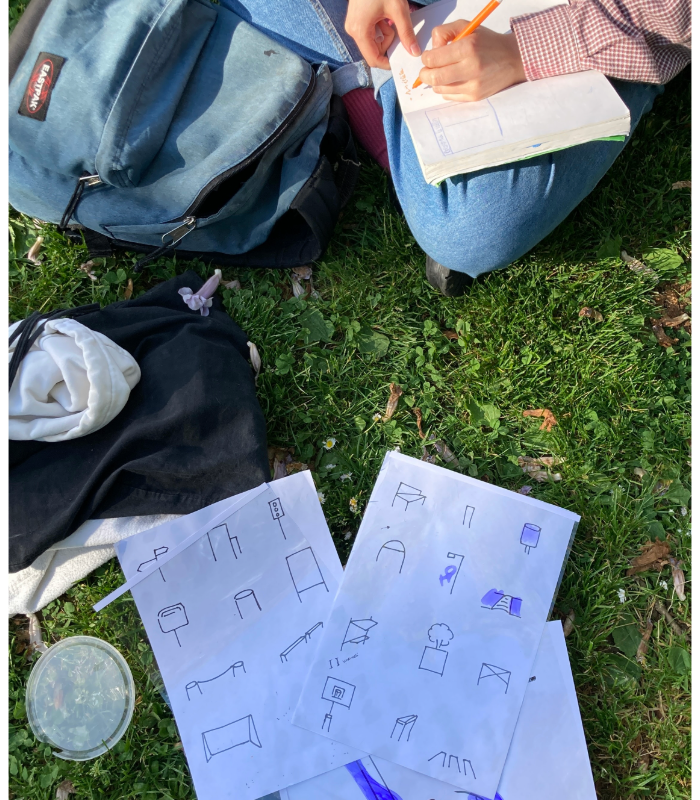

Méthodologie de récolte

Toutes ces données ont été relevées dans un carnet de terrain : j’y ai noté les déplacements, les hésitations, les prises de risque… J’ai aussi pris des photos, et utilisé des rhodoïds pour créer un inventaire du mobilier urbain et des appuis qu’il prenait.

Analyse des récoltes

Ce que j’ai observé, c’est que le mobilier urbain peut être détourné, certes, mais qu’il présente aussi des limites physiques : certains éléments sont trop hauts, trop rigides, ou peu accessibles pour tous.Il y a également un manque de repères partagés dans l’espace, ce qui rend la mise en mouvement parfois hésitante ou désorganisée. Ce qui ressort surtout, c’est l’intelligence collective des jeunes : ils coopèrent, se défient, s’encouragent.

Ils créent leurs propres règles, avec un vocabulaire qui leur est propre — comme « dribbler en arc-en-ciel » ou « glisser en célébration » — ils inventent leurs parcours et s’approprient l’espace à leur manière.

Ce premier atelier confirme clairement mon intention : permettre aux jeunes de bouger autrement, avec des supports simples, afin qu’ils puissent pleinement exprimer leur corps. Le premier atelier m’a donc permis de comprendre que le mobilier urbain, aussi riche soit-il, montre vite ses limites : tout le monde ne peut pas y accéder facilement, ni s’y sentir en sécurité. En revanche, j’ai observé une vraie envie de jouer ensemble, de détourner les objets, de coopérer.

C’est à partir de ces constats que j’ai voulu aller plus loin : en ajoutant des modules, en créant une signalétique participative, et surtout en imaginant un parcours collectif où chacun puisse trouver sa place.

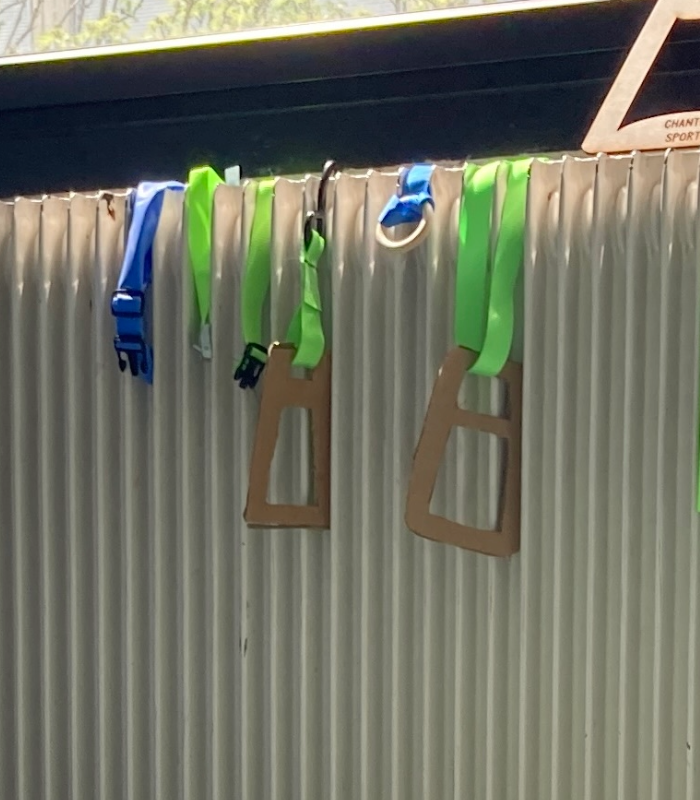

À ce moment du projet, j’ai aussi dû faire des choix techniques. J’ai opté pour un matériau plus souple comme la sangle

J’ai expérimenté différentes formes, tensions, systèmes de nœuds, pour trouver un bon équilibre entre résistance, élasticité et adaptabilité. L’objectif était donc de concevoir des modules utilisables à plusieurs, dans l’espace public, faciles à installer, et à pratiquer de manière intuitive…

Atelier 2 – Parcours coopératif avec modules

Contexte

Après le premier atelier, nous avons conçu une série de modules physiques en bois de récupération, renforcés par des sangles rigides. L’idée était de compléter le mobilier urbain déjà présent et, surtout, de permettre des mouvements à deux ou trois personnes en même temps ; autrement dit de sortir d’une pratique individualiste.On sait bien que, sur la plupart des terrains de fitness extérieurs, quand on parle d’exercices à deux, il y en a toujours un qui s’active tandis que l’autre attend.

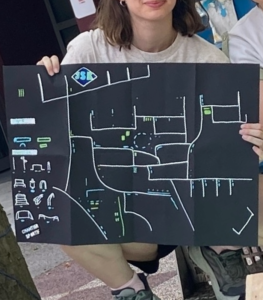

Pour casser cette logique, nous avons balisé un parcours autour du square.

Il y a d’abord eu une phase de découverte : des modules pour qu’ils s’interrogent et s’approprient l’espace. Les plaquettes explicatives leur ont permis de les guider, et les pochoirs ont aidé à orienter le sens du parcours.

Déroulement de l’atelier

Toujours dans cette idée de challenger et dynamiser le groupe, deux équipes partaient de deux extrémités différentes du parcours et devaient coopérer pour terminer avant l’autre. Vous trouverez ici le scenario d’usage ainsi que des exemples de modules du chantier sportif.

Méthodologie de récolte

La récolte s’est appuyée sur un tableau d’observation de l’autonomie, la collecte d’images des ateliers et du mobilier urbain dans le quartier. Avec des retours oraux « à chaud » des jeunes après l’expérience, ainsi que sur l’analyse de leurs paroles et de la dynamique collective.

images de l’atelier

Analyse des récoltes

Ce que l’on obtient, c’est que Les plaquettes favorisent l’autonomie,

Le défi stimule la coopération et la motivation. La signalétique est indispensable et aide à l’organisation du parcours. Le point positif est que le fait de voir un groupe bouger avec un cadre souple suscitait de la curiosité et poussait d’autres jeunes à oser plus facilement s’intégrer au groupe.

Par contre ,on voit toujours des limites physiques : certains modules sont encore trop exigeants pour les plus jeunes, il faudra peut-être réadapter les outils, par exemple voir s’ils peuvent se réajuster avec des vis, pour changer la taille.

Globalement, l’atelier vient nuancer mon hypothèse : s’il est possible de s’appuyer sur l’existant pour encourager la pratique sportive, cela ne suffit pas. Il faut créer des liens, la signalétique comme un levier d’engagement, et surtout inviter à pratiquer ensemble pour que l’inclusion devienne réelle et dynamique.

J’ai aussi constaté certaines limites techniques : tous les modules ne sont pas accessibles à tous les âges ou toutes les corpulences, et il serait pertinent de repenser certains éléments – comme le système de pancartes – pour mieux accompagner, guider et adapter la pratique à chacun.

Livrables et la suite

Le projet a donné lieu à plusieurs livrables mis à disposition de l’association et des habitants du quartier:

- Les pancartes des verbes d’action, puisqu’elles peuvent être réutilisées pour creuser des actions plus lointaines,

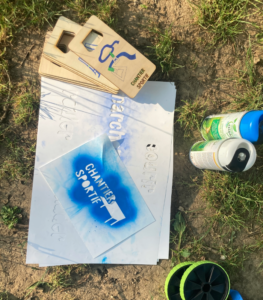

- Des modules avec leurs modes d’emploi et les pochoirs

- Une cartographie du quartier avec tout le mobilier potentiellement détournable.

Et maintenant, la suite ?

L’idée, c’est vraiment de prolonger le projet avec des ateliers de co-fabrication, directement avec les habitant·es du quartier. Comme l’a très bien dit Mourade pendant mon enquête sociologique : « co-construire, c’est déjà s’approprier ». Et je trouve que ça résume parfaitement l’enjeu. Parce que durant les ateliers précédents, j’ai remarqué que les jeunes avaient déjà ce réflexe de réutiliser spontanément ce qu’il y a autour d’eux – des bancs, des bordures, des poteaux… mais aussi des objets qui se trouvent là comme des pneus. Il y a donc déjà une vraie créativité dans leur manière d’occuper l’espace.

L’idée serait dans la suite donc de développer des outils permettant de créer un livret d’usage, comprenant :

– des règles d’usage, pour toujours garantir la sécurité et prévenir les dégradations,

– des variantes des modules adaptées à chaque action,

– des consignes modulables,

– et des conseils de sécurité.

L’objectif pour l’association et les habitants du quartier, c’est qu’ils puissent adapter les modules à leurs envies, à leur âge, à leur niveau, qu’ils puissent se les approprier en tout autonomie , les transformer… et même partager leurs propres parcours avec d’autres quartiers.

À terme, tout ça pourrait devenir un kit “Chantier Sportif”, un outil prêt à l’emploi qu’on pourrait transmettre ailleurs, dans d’autres villes, d’autres contextes. Et surtout, continuer à observer, à tester, et à mesurer l’impact que ça peut avoir à long terme : sur la pratique sportive, mais aussi sur la manière dont on vit et on partage l’espace public. Chantier Sportif, c’est un projet de terrain qui vise à évoluer sur le long terme et par de nombreux tests.Il ne cherche pas à imposer une vision, mais à co-construire, à soutenir les dynamiques locales, et à révéler le potentiel sportif et créatif du quartier.